Жёны гибнут реже мужей. И намного реже, чем хотят говорить феминистки

В Совете Федерации 1 февраля прозвучали цифры, которых нам не хватало. Мы говорили, что не может быть ни 14, ни 12 тысяч женщин, убитых мужьями, так как по статистике всего погибших от насилия меньше 10 тысяч. Но мы не знали, сколько из них «погибли в семье».

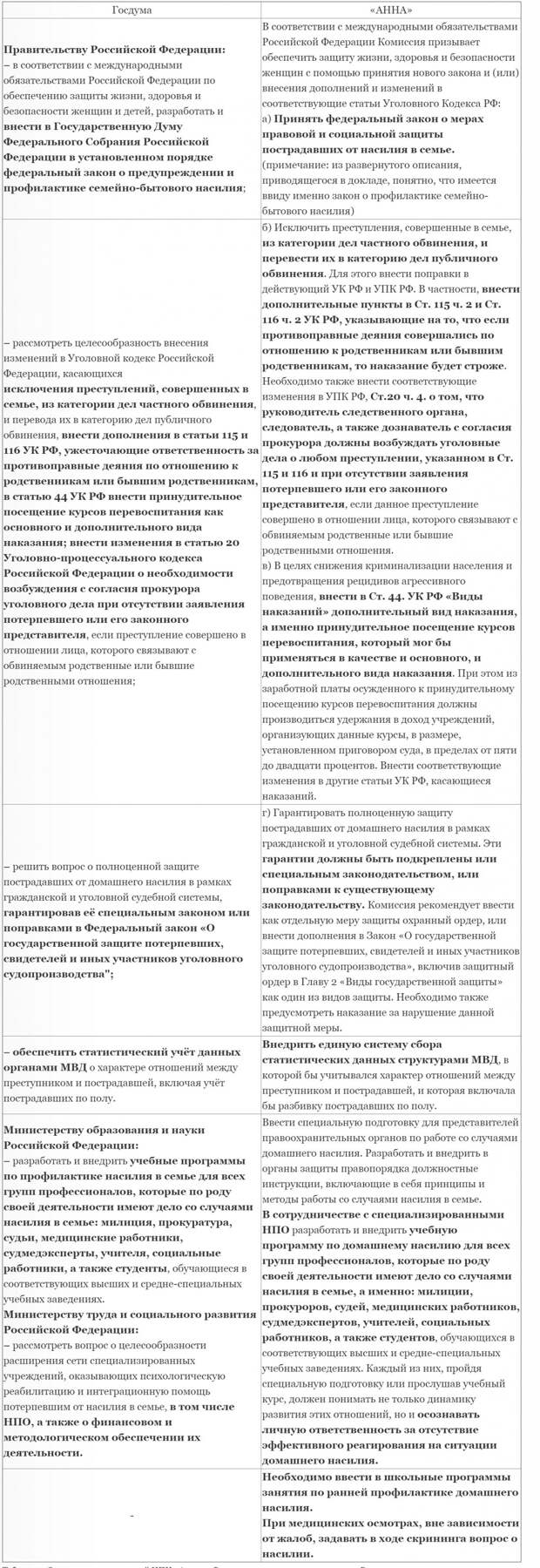

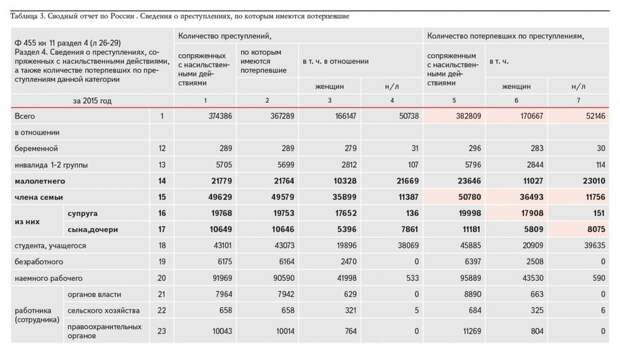

Дело в том, что цифры МВД доступны далеко не все — они в основном имеют гриф «для служебного пользования». Но член парламента, понятно, может сделать запрос и их получить. Поскольку цифры иностранных агентов (таких, как «Центр АННА»), которыми кто только не размахивал (от феминисток до РИА Новости), были явно недобросовестными, запрос сделала сенатор Е.Б. Мизулина, которая на заседании внесла ясность: в 2015 году в результате насилия в семье всего убито 1060 человек, из них 756 человек мужского пола, 304 — женского. Причем, это не только супруги — так, в этом числе 36 детей.

Оппонентом Елены Борисовны выступил сенатор А.В. Беляков, который вновь заговорил о 12000 убитых мужьями женщинах. Сенатор очень верит «Анне», и даже внес (совместно с депутатом С.Ш.Мурзабаевой) законопроект «О профилактике семейно-бытового насилия», в пояснительной записке к которому ссылается на «Анну». Он уверен, что эти цифры «тоже данные МВД», видимо, потому что в документах «Анны» так написано — «по данным МВД», а джентльмены верят на слово даже иностранным агентам.

Давно следует внести законопроект об ответственности за слова в официальных выступлениях и документах. Чтобы выступающий не просто показывал себя джентльменом, а проверял свои факты и цифры и отвечал за это рублём.

Анатомия манипуляции: формирование антисемейных мифов

Уже много лет в информационном пространстве формируется негативный образ российской семьи. Нам регулярно рассказывают, что уровень домашнего насилия в России зашкаливает за все мыслимые пределы, что в зоне риска как минимум четверть семей и ситуация постоянно ухудшается, что семья это опасное место для женщин и детей (мол, вне семьи риск подвергнуться насилию меньше) и прочее в том же духе.

Раньше от таких заявлений можно было отмахнуться: мало ли что пишут в газетах. Однако в последние годы этот формировавшийся долгое время негативный информационный фон начали конвертировать во вполне конкретные законодательные инициативы. Ведь раз у нас всё настолько плохо, то надо же что-то делать? Вполне логично, что инициативы эти оказались сугубо ювенальными, ставящими под удар российские семьи. Последний пример — «закон о шлепках», он же «закон о запрете на воспитание».

Поскольку необходимость тотального контроля над семьей ювеналы обосновывают, ссылаясь на якобы имеющую место печальную статистику, другими словами, именно статистика является той основой, на которой базируются все их дальнейшие построения и выводы, то становится жизненно важным в этой статистике разобраться, отделить факты от мифов, и предъявить факты обществу. Иначе законы и дальше будут принимать исходя из «страшилок», которые сами же и придумают.

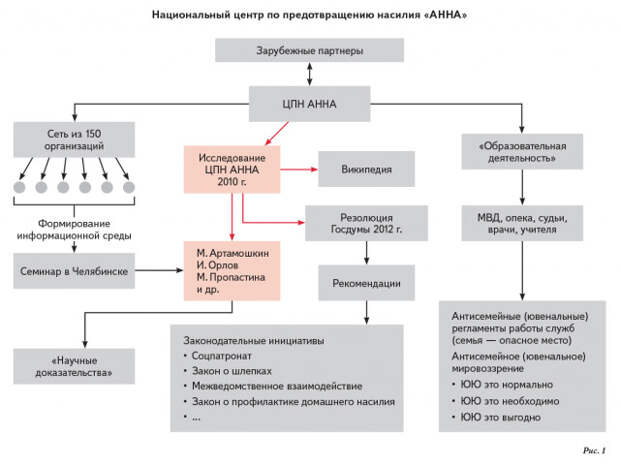

Чтобы понять, что такое негативный образ российской семьи, достаточно заглянуть, например, в «Википедию». «Википедия» в этом смысле показательна: именно к ней очень часто обращается среднестатистический интернет-пользователь, когда ищет какую-либо информацию. Поэтому распространители мифов по определению не могут обойти ее стороной. К тому же хорошо известно, что в некоторых вопросах, например в вопросах, касающихся истории нашей страны, «свободная» энциклопедия резко теряет всю свободу и становится проводником строго определенной точки зрения.

Как оказалось, точно такая же пристрастность имеет место и в вопросе о домашнем насилии. В соответствующей статье нарисована весьма мрачная картина российской семьи, и этот образ тщательно охраняется. Например, еще 2 августа 2016 года раздел «статистика» статьи «Домашнее насилие» выглядел так:

«Как отмечают эксперты, статистика по домашнему насилию в России фрагментарна, труднодоступна, а зачастую попросту отсутствует[2]. Однако по имеющимся официальным данным МВД России на 2008 год[25], насилие в той или иной форме наблюдается почти в каждой четвертой российской семье; две трети умышленных убийств обусловлены семейно-бытовыми мотивами; ежегодно около 14 тысяч женщин погибает от рук мужей или других близких; до 40 % всех тяжких насильственных преступлений совершается в семьях. В то же время, по данным Российского статистического ежегодника в 2008 году в результате преступных посягательств погибло 11 тысяч женщин и 35 тысяч мужчин[26]».

Очевидно, что цифра 14 тысяч (столько женщин якобы убито близкими людьми) противоречит цифре 11 тысяч (всего убито женщин за этот же год). При этом число 11 тысяч — из официальной сводки, размещенной на сайте Госстата, а 14 тысяч — взяты из интервью некого госчиновника (о нем ниже).

Вскоре, однако, противоречие разрешилось весьма любопытным образом: в октябре 2016 года цифра 11 тысяч просто бесследно исчезла из статьи! Оставим на совести авторов подход, согласно которому информация с сайта Госстата стала вдруг менее достоверной и актуальной, чем заявления некого чиновника (тоже, кстати, утверждающего, что опирается на официальную статистику). Отметим лишь, что, только прикоснувшись к проблеме домашнего насилия, мы уже обнаруживаем попытки достаточно грубых манипуляций. А значит, борьба за образ российской семьи в общественном сознании ведется, и нешуточная.

Рассмотрим, на какие же источники ссылается «Википедия». Этих источников два:

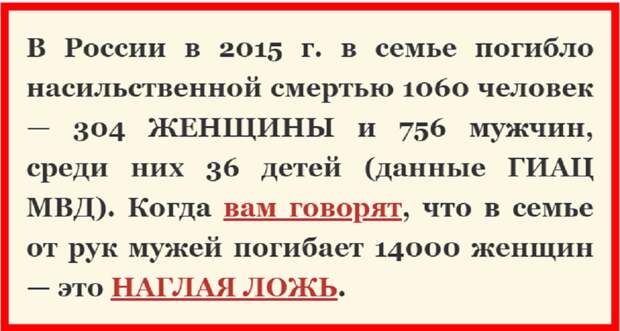

Резолюция круглого стола на тему: «Влияние насилия в семье на здоровье женщин и детей» от 20 сентября 2012 г. Комитета Государственной Думы по охране здоровья;

Ни закона, ни справедливости: Насилие в отношении женщин в России // Под ред. Марины Писклаковой-Паркер и Андрея Синельникова. — М.: Эслан, 2010 г. (доклад подготовлен Национальной независимой комиссией по правам женщин и насилию в отношении женщин, основанной в 2008 году на базе Национального центра по предотвращению насилия «Анна»).

В резолюции Госдумы к тем четырем тезисам, которые перечислены в «Википедии», добавляется еще ряд утверждений. В частности, говорится, что «от насилия в семье российские женщины страдают в три раза чаще, чем от насилия со стороны незнакомых людей».

Резолюция в свою очередь ссылается на три публикации: интервью и. о. начальника Департамента охраны общественного порядка МВД России генерала-лейтенанта милиции М. Артамошкина (2008 г.), интервью министра общественной безопасности Пермского края И. Орлова (2008 г.) и работу М. Пропастиной «Социологическое исследование актуальности проблемы насилия женщин г. Магнитогорска» (2007 г.).

Разберем все три источника по очереди. Артамошкин — этот тот самый госчиновник, о котором мы говорили выше, когда обсуждали утверждение о 14 тысячах убитых женщин. Он действительно называет такую цифру, хотя она противоречит официальной статистике МВД за тот же год.

И. Орлов в своем интервью утверждает, что в Пермском крае «более 70 % убийств совершается на бытовой почве, раскрывается порядка 80 % таких преступлений». Возникает закономерный вопрос: ну и причем здесь семья? Если много убийств на бытовой почве, это же не говорит о том, что все они происходят в семьях. Пьяная драка подгулявшей компании — это, безусловно, быт, но какое отношение она имеет к семье? Стремление приравнять «бытовое» и «семейное» — типичный пример манипуляции. Стоит отметить, что такой прием используется достаточно часто.

Ситуация с исследованием М. Пропастиной (по результатам которого сделан вывод, что члены семьи в три раза опаснее для российских женщин, чем незнакомые люди), пожалуй, самая интересная. Если набрать название работы в строке поисковика, то вывалится огромное количество ссылок.

Приведем конкретный пример: на Пропастину ссылается студентка ВШЭ Я. Миночкина в своей магистерской работе. ВШЭ — далеко не самый слабый вуз. У студентки есть научный руководитель — к. ю.н. Н. Кравчук. То есть работа Пропастиной оказывается признанной в среде, которую, пусть и с некоторой натяжкой, можно назвать научной, академической. И, таким образом, утверждения, изложенные в ней, постепенно приобретают статус «научных фактов».

Между тем как раз научный статус исследования М. Пропастиной вызывает большие вопросы. Во-первых, опубликовано оно не в научном журнале, а в сборнике трудов межрегиональной конференции «Инновации в системе профилактики семейного неблагополучия», прошедшей в Челябинске в апреле 2007 года. Такого рода конференции проходят в разных регионах постоянно. Принять участие и, соответственно, попасть в список трудов может, в принципе, кто угодно. Во-вторых, исследование, сделанное на материале Магнитогорска, никак не может претендовать на статус общероссийского. А именно в таком качестве на него ссылаются, в частности, в упомянутой выше резолюции Госдумы.

Такой выбор источников информации не может не вызывать некоторого недоумения. Неужели депутаты не могли найти что-то менее сомнительное? И почему все публикации за 2007–2008 годы? Казалось бы, в 2012 году нужно оперировать данными посвежее. Тем более, что на круглом столе не просто обсудили цифры, но и на основании этих цифр выработали рекомендации о масштабных изменениях в законодательстве.

Ответ на эти вопросы мы получаем сразу же, как только переходим ко второму источнику, на который ссылается «Википедия». Начав знакомиться с докладом центра «Анна», мы обнаруживаем, что значительная часть резолюции Госдумы (прежде всего, раздел, посвященный статистике, но и не только), просто слово в слово копирует этот доклад. Иными словами, документ Госдумы написан буквально «под диктовку» центра «Анна». Депутаты никаких источников информации не выбирали, они их просто копировали! Причем, что важно, скопированы не только статистические данные, но и рекомендации об изменениях законодательства. Последние, конечно, не повторяются буква в букву, но смысл полностью сохранился. Однако об этом позже.

Пока коротко о том, что представляет собой центр «Анна». Национальный центр по предотвращению насилия «Анна» существует в России с 1993 года. Первоначально он функционировал как кризисный центр для женщин, пострадавших от насилия, при котором был организован первый в нашей стране телефон доверия. Со временем ЦПН «Анна» постепенно трансформировался в ресурсо-тренинговый центр для НПО, работающих в семейной сфере (в некотором роде стал фабрикой по созданию новых «семейных» НПО). На сегодняшний день «Анна» оказывает разного рода поддержку (прежде всего информационную) сети из 150 российских общественных и государственных организаций.

В 1998 году центр при поддержке Фонда Форда инициировал масштабную пропагандистскую кампанию «Домашнему насилию оправданий — нет!», которая, как пишут сами активисты, «стала одним из ключевых событий в изменении отношения общества к проблеме домашнего насилия». Основная деятельность на настоящий момент: разработка образовательных программ и организация обучающих семинаров для представителей общественных организаций, медицинских и социальных сотрудников, сотрудников МВД, судей, прокуроров (в России и ближнем зарубежье).

Центр «Анна» сотрудничает с различными международными организациями. В международный совет попечителей входят:

Марина Писклакова-Паркер («Анна», Россия);

Лиза Хоффман (Фонд принцессы Дианы, США) (США — не опечатка, информация с сайта центра «Анна», прим. автора);

Джилл Блонски (Фонд «Семейное дерево», Великобритания);

Мартина Ванденберг (юрист, США).

Роза Логар («Женщины против насилия в Европе», Австрия);

Марина Малышева (Московский центр гендерных исследований, Россия).

Итак, под диктовку ЦПН «Анна» была написана не только «статистическая» но еще и «рекомендующая» часть резолюции Госдумы. Комитет рекомендует внести в законодательство следующие изменения (для сравнения, в соседнем столбце рекомендации центра):

Последнего пункта в рекомендациях комитета Госдумы нет, но он активно внедряется в жизнь. И вообще, все перечисленные рекомендации реализуются с завидным упорством. Судите сами: закон о семейно-бытовом насилии в Думу внесли, статью 116 УК для родственников ужесточили и в категорию дел публичного обвинения перевели, межведомственное взаимодействие организовали, соответствующие учебные программы внедрили.

Последнего пункта в рекомендациях комитета Госдумы нет, но он активно внедряется в жизнь. И вообще, все перечисленные рекомендации реализуются с завидным упорством. Судите сами: закон о семейно-бытовом насилии в Думу внесли, статью 116 УК для родственников ужесточили и в категорию дел публичного обвинения перевели, межведомственное взаимодействие организовали, соответствующие учебные программы внедрили.

Свежие комментарии