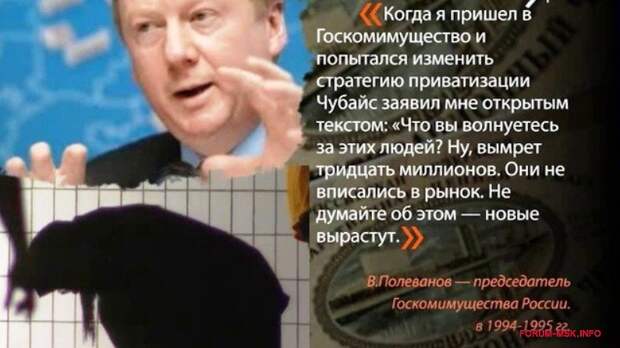

Приватизация 1990-х годов – незаживающая рана российского общества. Первая волна тогдашней приватизации проходила под флагом аукционов предприятий торговли и бытового обслуживания (так называемая «малая приватизация»). Вторая – под флагом акционирования государственных предприятий («ваучерная приватизация»). Третья волна – под флагом залоговых аукционов. Приватизацией дирижировали Е. Гайдар, А. Чубайс и В. Черномырдин. Все три волны уложились в отрезок времени 1992–1996 гг. Народ был ограблен стремительно, согласно рецептам «шоковой терапии» Милтона Фридмана.

И это было не просто ограбление. Это была контрреволюция, которая привела к замене социализма на капитализм. Эта контрреволюция привела к появлению крупной компрадорской буржуазии, которую у нас принято называть олигархами. Заработал постоянно действующий механизм эксплуатации природных ресурсов, а также населения России. Последнее было превращено в наемных работников, точнее рабов. И главным бенефициаром этих «преобразований» стал даже не российский олигархат, а Запад, который расставил своих представителей в лице российских олигархов на ключевые позиции в экономике России. Россия была втянута в сети неоколониализма.

Пик приватизации пришелся на 1993 год («ваучерная приватизация»), когда в частные руки перешло 42.924 государственных предприятия. Их продажа принесла в государственную казну 450 млрд тогдашних обесценившихся рублей, или, по существовавшему в те годы курсу рубля, около 90 млн долларов. Самое настоящее ограбление века. Подобно тому, как большевики в 1918 году провели стремительную национализацию частных предприятий, точно так же необольшевики в лице Е. Гайдара, А. Чубайса и прочих «революционеров» провели ограбление государства, а фактически всего народа.

Приватизация продолжалась и во второй половине 90-х годов, и в нулевые годы, но не такими революционными темпами.

В 2004 году Счетная палата РФ подготовила доклад «Анализ процессов приватизации государственной собственности в Российской Федерации за период 1993–2003 годы (экспертно-аналитическое мероприятие)». Он, к сожалению, не стал достоянием широкой общественности. В нем много интересных фактов и деталей. В частности, отмечается, что к 2003 году произошла смена 80 процентов первоначальных бенефициаров приватизации. Хорошо спланированная операция по заметанию следов, затрудняющая возможность пересмотра приватизации.

С 1992 по 2006 г. в России было приватизировано 119 951 государственное и муниципальное предприятие, за которые в бюджет поступило 505,9 млрд рублей. В расчете по усредненному курсу 30 рублей за 1 доллар США получается менее 17 млрд долларов. («Безопасность Европы». Институт Европы РАН. М.: «Весь мир», 2011. С. 434). Согласно другой оценке, в период 1992–2002 гг. в государственный бюджет РФ поступило от приватизации государственного имущества в общей сложности 7,2 млрд долларов. В это же время проходила приватизации в Венгрии, и эта небольшая европейская страна получила за тот же период 15 млрд долл. А Бразилия от приватизации за то же десятилетие выручила 67 млрд долл. (Андреев С.Ю. Набат звучит все громче. СПб., 2004. С. 66). Столь масштабное ограбление является преступлением, не имеющим срока давности.

Но только что прошедший Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) показал, что в сознании российских чиновников и олигархов мало что поменялось. Невольно вспоминаются слова известного спекулянта Джорджа Сороса, которые он произнес в 2000 году по поводу странного поведения игроков на известной американской фондовой бирже NASDAQ. Вместо того, чтобы выходить из игры, они делали ставки на рост акций. «Музыка уже не играет, а они продолжают танцевать», – сказал тогда Сорос. То же самое можно сказать и про подавляющее большинство участников ПМЭФ-2023. Вместо того, чтобы говорить о переводе экономики на рельсы мобилизации, они призывали сохранять нетронутыми основные принципы экономического либерализма. В частности, не допускать усиления роли государства, во всем полагаться на «невидимую руку» рынка. Вместо того, чтобы требовать пересмотра результатов грабительской приватизации 1990-х годов и добиваться национализации стратегически значимых предприятий (особенно относящихся к оборонно-промышленному комплексу), они хором стали призывать к новой приватизации. Я об этих призывах Эльвиры Набиуллиной, Максима Орешкина, Максима Решетникова, Антона Силуанова, Андрея Костина говорить специально не буду, об этом я написал в статье «ПМЭФ-2023, или Пыль в глаза».

Сейчас я хочу остановиться подробнее на аргументе сторонников новой приватизации: мол, государства в российской экономике слишком много. Давайте разбираться.

Приватизаторами используется выражение «доля государства в экономике», и тут же называется величина этой доли. Почти всегда превышающая половину, причем постоянно растущую. Чаще всего оперируют оценками Федеральной антимонопольной службы (ФАС), согласно которым до кризиса 1998 года доля государства в создании ВВП равнялась примерно 25%. С 2005 по 2015 год вклад государства и госкомпаний в ВВП вырос с 35% до 70%. Чиновники ФАС делали заявления, что, мол, и после 2015 года государственный сектор продолжал укрепляться. Хотя конкретных цифр не называли. По мнению тогдашнего главы ФАС Игоря Артемьева (руководил ведомством до конца 2020 года), увеличение количества предприятий с госучастием в капитале обусловлено санкционным давлением на Россию. «Чем больше санкций действует, тем активнее происходит огосударствление», – заявил он в интервью газете «Коммерсантъ» в сентябре 2018 года.

В 2014 году МВФ оценил долю госсектора в российской экономике на уровне 70%, что примерно соответствовало оценке ФАС. Однако в 2016 году МВФ пересмотрел методику оценки, понизив долю государства более чем вдвое – до 33%.

Удивительно, что ФАС, которая оценивает долю государства более чем в 70%, при этом на госкорпорации, которые действительно следует отнести к госсектору, отводит всего 7–10% ВВП. Что же собой представляют остальные как минимум 60% доли государства в ВВП?

Во-первых, это акционерные общества с участием государства. Но это компании, которые преследуют цель получения прибыли. Это не просто государство, а госкапитализм. И значительная часть прибыли таких акционерных обществ поступает в виде дивидендов в частные карманы.

Во-вторых, многие так называемые «государственные» компании функционируют в отраслях, не относящихся к реальному сектору экономики. По той методологии, которая была навязана Российской Федерации более 30 лет назад, они вроде бы создают валовой внутренний продукт (ВВП), но на самом деле они продуцируют лишь «пену», которая учитывается как полноценный продукт. Вот, например, говорят, что Сбербанк и еще ряд банков следует отнести к государственным кредитным организациям. Доля финансово-банковского сектора в создании ВВП РФ оценивается Росстатом примерно в 6 процентов. Значит, уже получается, что банки с участием государства создают более 4% ВВП.

В-третьих, в оценках ФАС и им подобных всегда в расчет берется доля в создании ВВП такого специфического сектора, как «государственное управление». На него приходится свыше 15% создаваемого ВВП. Трудно поверить, но вклад сектора «государственное управление» в создание ВВП в России превышает вклад добывающей промышленности (около 14%) и вклад обрабатывающей промышленности (также примерно 14%). Получается, что чиновники разных министерств и ведомств – также государственный сектор экономики. И их складывают с госкорпорациями, Роснефтью и Газпромом и прочими государственными компаниями, работающими в реальном секторе экономики. Это все равно, что складывать яблоки с арбузами и сливами. Занимательная арифметика!

В своих рассуждениях о доле госсектора в экономике мы можем танцевать от обратного. А именно от того, какой эта доля стала в результате приватизации 90-х годов. В 1994 году в частные руки перешло 95% предприятий химической и нефтехимической промышленности. В черной металлургии уже в 1994 г. на приватизированных предприятиях производилось 99% продукции. Таким образом, в указанных отраслях доля государства после чубайсовской приватизации составила максимум несколько процентов. Как же эти несколько процентов за неполные три десятилетия превратились в десятки процентов, в долю, превышающую половину? Вы что-нибудь слышали о масштабных национализациях в нынешнем столетии? Я лично не слышал. Даже не знаю единичных случаев. В нашем законодательстве, как это ни странно, нет даже понятия «национализация». «Приватизация» – сплошь и рядом. А «национализации» нет.

Странно, но почему-то чиновники и обслуживающие их эксперты не пользуются более понятными и точными показателями позиций частного капитала и государства в экономике. Важным таким показателем является доля в уставном капитале предприятий (компаний).

По данным Росстата, на конец 2021 года доля государства (суммарная доля федеральных органов власти, органов власти субъектов РФ и муниципалитетов) в общем объеме уставных капиталов всех организаций (юридических лиц), действующих в экономике, равнялась 23%. Это и есть ключевой показатель, с помощью которого можно и нужно оценивать долю государства в экономике. Но 23%, образно выражаясь, это «средняя температура по госпиталю». В ключевых секторах российской экономики этот показатель намного ниже. В добывающей промышленности он равнялся (2021 год) всего 0,50%, в обрабатывающей промышленности – 4,20%.

Можно еще воспользоваться таким показателем, как доля государства в активах сектора (отрасли). Причем не всех активов (которые могут включать в себя финансовые активы, интеллектуальную собственность и т.п.), а лишь реальные активы в виде природных ресурсов и основных фондов. Ведь приватизаторам, в первую очередь, нужны эти, «твердые» активы. Обратимся к Росстату. По его данным, в 2000 году частному капиталу принадлежало 75% основных фондов, а государству лишь 25%. Последние данные на 2021 год. Первый показатель вырос до 85%, а второй снизился до 15% (Российский статистический ежегодник. 2022. С. 310). Где же здесь усиление позиций государства в экономике? Наоборот, мы видим, что государство передает остатки своей собственности частному капиталу.

А то, что формально еще принадлежит государству, де-факто в значительной степени уже приватизировано. Те же госкорпорации работают не только и не столько на государство, сколько на частный карман топ-менеджеров этих корпораций, а нередко также на частные карманы чиновников и олигархов, прямо или косвенно связанных с госкорпорациями. Такие корпорации нужно подвергнуть подлинной национализации, заставить их работать на интересы Российской Федерации и ее народа.

Прозвучавшие на ПМЭФ призывы к приватизации ослабляют и без того слабое государство и подрывают национальную безопасность России.

P.S. Одним из дополнительных (но очень важных) показателей, характеризующих позиции государства в экономике, о котором я не сказал, является величина его бюджета. В первую очередь, относительный его уровень (по отношению к ВВП). Доля формирующих бюджет налогов в ВВП России в 2021 году составила 11,4%. По этому показателю Россия отстает от многих стран мира. Вот значения этого показателя у ведущих стран Запада (%): США – 24,3; Германия – 38,2; Франция – 46,1; Италия – 42,1; Канада – 33,0; Япония – 31,4. Такое отставание России также подрывает национальную безопасность нашего государства.

6 июля в 10:00 в Санкт-Петербурге открылся Финансовый конгресс Банка России. Окончится он завтра - 7 июля. Его открытие сопровождалось падением нашей национальной валюты на Московской бирже к доллару до 98, а к евро до 102 рублей. В своем выступлении на конгрессе глава ЦБ Эльвира Набиуллина назвала «плавающий», точнее «заплывший» курс основных валют «благом». Тем более, что в конце июня правительство и регулятор слились в экстазе договорённости, одобренной АП, о снижении курса рубля без привязки к цене нефти. Злые языки рассказывали, что к середине июня определены граничные значения: доллар будет стоить 105-110 рублей, а евро- 95-100 рублей. За это решение якобы выступали премьер Михаил Мишустин, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, первый вице-премьер Андрей Белоусов и помощник президента Максим Орешкин. Налицо факт, задачи выполнены с опережением графика.

У Набиуллиной готовы «объяснялки» по этому архиважному для экономики РФ вопросу. Она на голубом глазу во время финконгресса имени себя утверждает, что курс снижается под влиянием динамики внешней торговли. Вот прямая речь: «У нас смотреть нужно прежде всего на динамику внешней торговли. Она во многом определяет движение курса». Т.е. ЦБ теперь действительно опирается не на привязку к стоимости нефти, к а данным Росстата Максима Решетникова, которые, для понимания, считаются с помощью методик из недружественных стран. Вот и результат тоже носит «недружественный» характер.

Уже сейчас российские хозяйствующие субъекты, вынужденные покупать валюту для закупок товаров за рубежом по серому и иному импорту, платят в банках за доллар уже выше 100 рублей. Таким образом, высокий курс не способствует решению задач, поставленных президентом по импортозамещению и усилению работы предприятий оборонно-промышленного комплекса. Дело в том, что усилиями «приватизаторов», которые теперь носят маску сислибов мы полностью уничтожили в 90-х годах более 33 000 крупных и средних заводов. После этого в России станкостроение и машиностроение отсутствуют как факт. Нужное нам производственное оборудование и инструмент для функционирования ОПК и микроэлектроники мы вынуждены закупать за рубежом. Это станки, чистая химия, процессоры и многое, многое другое. Не надо быть экономистом, достаточно любого советского системного образования, чтобы понять: Высокий курс недружественной американской валюты, которая де-факто остается основной расчетной единицей, просто убивает наше национальное производство. Валюты на закупки не хватает, ведь прибыль внутри страны идет только в рублях. Вот в том числе почему появляются проблемы с динамикой внешней торговли. Замкнутый круг номбер ван.

Но несмотря на эту, достаточно понятную историю, глава Центробанка остаётся на своей волне: «попытки регулировать курсы основных валют заканчиваются глубокой девальвацией». То, что происходит у нас на глазах она девальвацией не считает. Просто «сейчас динамика курса несет проинфляционные риски, мы это будем учитывать при принятии решений по ключевой ставке», — сообщила в своём выступлении Набиуллина. Это значит, что она снова вырастет, как и кредиты для развития производства в военную годину. По ее словам, сказанным на финконгрессе, «инфляционные шоки происходят в России чаще, чем в других странах, однако доверие к регулятору тем не менее растет, что отражается в том числе на динамике кредитования». Видимо, рост доверия к ЦБ РФ, по мнению того же ВЦИОМа растет вместе с рейтингом командира, который после «марша справедливости» якобы превысил 90%. Создается ощущение, что Банк России и правительство работают в совершенно другой вселенной, возможно в той же что и АП с ВЦИОМом : «Мы приходим к выводу, что тот режим денежно-кредитной политики, таргетирование инфляции и плавающий курс, прежде всего он показывает свою эффективность как в спокойные времена, так и в периоды острых шоков, так и в период структурной трансформации, который мы сейчас переживаем», — заявила глава регулятора. Иными словами в руках у Набиуллиной универсальное лекарство для экономики, которое она может и будет применять при любых ее диагнозах. Это практически философский камень - то, чего не может быть в реальном мире.

Окружающая Россию действительность балансирует на грани. При этом США со своими сателлитами хочет нас сломать, уничтожить в лице России последнюю возможность возвращения людей от Нового дивного мира к традиционным ценностям. Так вот, по мнению директора Агентства финансовой безопасности Сергея Аксёнова, именно завышенный курс убивает нашу страну изнутри: «Дедушка Байден в свое время обещал задушить российскую экономику, заявив, что при курсе 200 рублей за доллар она просто рухнет. Мы зря считаем американского президента идиотом и старым маразматиком. Он иногда, а конкретно в данном случае, транслирует вполне разумные вещи, - и продолжает, - Экономический блок правительства и Банк России могут сколько угодно публиковать бравурные доклады и странные статистические данные. Жизнь, увы, показывает обратное: не все так хорошо и гладко. Многие крупные корпорации, включая государственные, сегодня находятся в кризисе. Доказательство тому – решение не уплачивать дивиденды. А где их взять-то? Даже априори прибыльный ТЭК для своего функционирования закупает зарубежное оборудование. Для них высокий курс доллара – прямой путь сначала к снижению эффективности производства, затем к стагнации со всеми вытекающими последствиями». Вывод очевиден: сислибы работают на противника и с этим надо срочно что-то делать.

Повышение курсов валют несут кроме падения производства несколько серьезнейших деструктивных последствий:

-

- Самое опасное – вход РФ в бесполезный цикл ненужной во время СВО истории со снижением дефицита бюджета. Это замкнутый круг: повышение курса валют – снижение дефицита бюджета – повышение потребительских цен – повышение инфляции – увеличение социальных выплат – повышение дефицита бюджета. Разорвать его можно только одним способом – ввести на период СВО мобилизационную экономику.

- Социально-политические проблемы после частичной девальвации рубля могут стать частью пазла «гражданской смуты», запланированной врагами для России на начало осени 2023 года.

- Для сохранения интересов олигархов-экспортеров госруководству РФ приходится идти на «договорняки» со своими противниками, которые временно считаются «меньшим злом». Конкретный пример покажет очередное продолжение «Зерновой сделки» в ближайшее время.

- Отсутствие привязки курса рубля к стоимости нефти вроде бы неплохо, но в любом случае скажется на повышении внутренних цен на топливо как для производственников, так и для граждан.

Продолжение либерального экономического курса и его финансовой политики в России можно охарактеризовать простой пословицей: «куда не кинь – всюду клин». Тем более, что как оказалось, в руках у Набиуллиной и Силуанова только одна «вакцина» для экономики на все случаи жизни. Владимиру Путину надо срочно решать, что делать, но в условиях информационной блокады, организованной сислибами в правительстве, принять правильное решение очень сложно. Это наглядно показало давешнее ночное совещание с «положительным» премьером Мишустиным, несущим только благие вести.

Глава ЦБ предупредила о рисках ускорения инфляции из-за слабого рубля

В России по мере ослабления национальной валюты может ускориться рост цен. О соответствующих рисках предупредила глава Банка России Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.

По ее словам, регулятор принимает во внимание текущее падение рубля для принятия дальнейших решений в рамках монетарной политики. «Сейчас динамика курса несет проинфляционные риски, мы это будем учитывать при принятии решений по ключевой ставке», — сказала она.

Набиуллина также подчеркнула, что попытки искусственно поддерживать курс чреваты глубокой девальвацией. По ее словам, регулятор готов прибегнуть к валютным интервенциям, однако пока не видит соответствующих финансовых рисков.

Председатель Центробанка (ЦБ) добавила, что расти экономика будет только в условиях достаточных инвестиций, которые можно обеспечить лишь при умеренном уровне ключевой ставки, недостижимом при высокой инфляции. «Не будет роста, связанного с инвестициями, если не будет умеренных долгосрочных ставок, а умеренных долгосрочных ставок не бывает на базе высокой инфляции», — заключила она.

В текущей ситуации для удержания инфляции ЦБ может повысить ключевую процентную ставку на ближайшем заседании совета директоров 21 июля, допустил ранее заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин. На данный момент показатель остается неизменным с сентября прошлого года.

Свежие комментарии