Спустя 30 лет после создания «Единого европейского рынка» конвергенция регулирования в ЕС обратилась вспять или остановилась. Это отсутствие интеграции является выражением «усталости от единого рынка». В конечном счете, это может помешать способности ЕС снизить свою зависимость от Соединенных Штатов и Китая, как указано в программе стратегической автономии Европейской комиссии. Если ЕС не сможет стимулировать свободное передвижение товаров, услуг, людей и капитала, новая политика в отношении промышленного или технологического суверенитета только создаст дополнительные издержки для бизнеса и общества и усугубит разрыв в производительности и технологиях с США.

1 января 1993 года является датой официального создания «Единого европейского рынка». Спустя 30 лет с момента своего зарождения Единый рынок в наибольшей степени остается незавершенным проектом. Законодательство ЕС значительно изменилось за последние десятилетия, но общая и единообразно применяемая политика ЕС по-прежнему является скорее исключением, чем правилом. Государства-члены ЕС продолжают придерживаться своих собственных версий горизонтальных и отраслевых законов.

Это противоречит нынешнему духу времени в Брюсселе. В своем обращении к Союзу от сентября 2020 года президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что «Единый рынок Европы — это все возможности: для потребителя — получить соотношение цены и качества, для компаний — продавать в любой точке Европы, а для промышленности — повышать свою глобальную конкурентоспособность».

Аналогичным образом, исполнительный вице-президент Европейской комиссии Маргрет Вестагер подчеркнула, что только общий европейский рынок дает европейскому бизнесу возможности для роста и инноваций. Ссылаясь на низкие показатели Европы в цифровой индустрии, Вестагер заявила, что «одна из причин, по которой у нас нет Facebook и Tencent, заключается в том, что мы никогда не предоставляли европейским предприятиям полноценный единый рынок, где они могли бы расширяться [...] Теперь, когда у нас есть второй шанс, самое меньшее, что мы можем сделать, это убедиться, что у вас есть реальный единый рынок».

Единый рынок часто называют величайшим достижением ЕС. Действительно, с 1980-х годов общий рынок Европы продемонстрировал множество впечатляющих достижений. Вдохновленный принципом взаимного признания товаров, Брюссель и столицы большинства государств-членов продолжали поддерживать политический климат, который в целом настаивает на идее безграничного европейского рынка товаров и услуг, капитала и рабочей силы.

И все же, спустя 30 лет после своего официального создания, Единый рынок в значительной степени является неполным, в нем отсутствует общая и единообразно применяемая политика ЕС в области разработки экономической и социальной политики. Около десяти лет назад, во время празднования его 20-летия, официальные лица ЕС уже признали кризис Единого рынка. После выводов знаменитого доклада Монти 2010 года («Новая стратегия для единого рынка: на службе стратегии европейской экономики») многие увидели настоятельную необходимость действий по созданию реальных европейских равных условий для бизнеса и работников.

Усталость от интеграции, однако, продолжала преобладать.

Формирование политики ЕС до сих пор характеризовалось увеличением числа директив, которые допускают национальную свободу действий при реализации и правоприменении. Новые уровни регулирования ЕС создали беспрецедентное лоскутное одеяло из горизонтальных и отраслевых законов государств-членов. Для предприятий и потребителей Единый рынок остается сложной сетью деловых, налоговых и трудовых норм, которые варьируются от страны к стране, создавая путаницу и правовую неопределенность. В 2016 году в докладе Европейского парламента было установлено, что «затраты на медленный процесс реформ и расплывчатые инициативы с неопределенными временными горизонтами только в области электронной коммерции составляют 748 миллиардов евро».

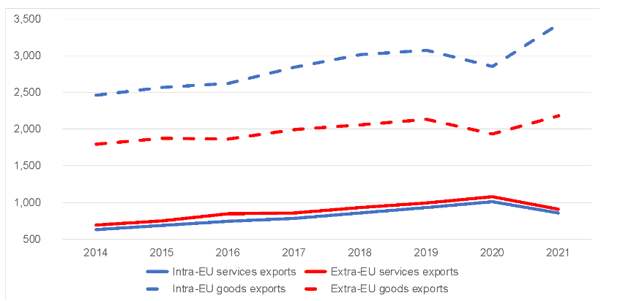

В качестве примера можно привести сектор услуг, на долю которого в совокупности приходится 65% ВВП ЕС-27. Как показано на рисунке 1, экспорт услуг внутри ЕС демонстрирует ту же тенденцию роста, что и экспорт услуг за пределы ЕС. В отличие от торговли товарами внутри ЕС, которая превосходит торговлю за пределами ЕС (со странами, не входящими в ЕС), экспорт услуг внутри ЕС продолжал расти только в соответствии с тенденциями глобального спроса. Во многих секторах услуг национальная политика, непропорциональные нормативные ограничения и слабая конкуренция мешают потребителям и фирмам в полной мере воспользоваться преимуществами интеграции в ЕС.

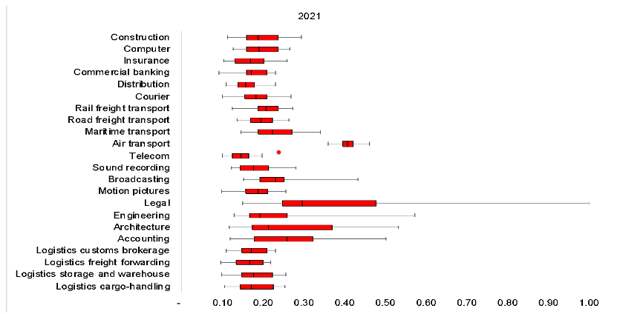

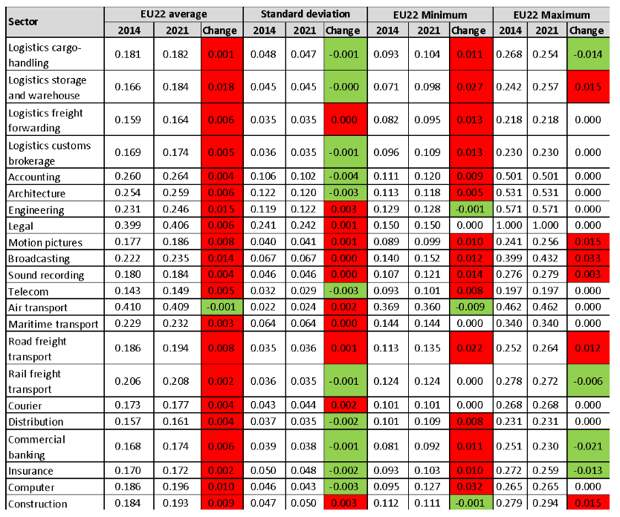

Что касается строительства и логистики, компьютерных и телекоммуникационных услуг, данные ОЭСР об ограничениях торговли услугами показывают, что Единый рынок Европы за последнее десятилетие не продвинулся вперед. Политика ЕС не преуспела в гармонизации правил предоставления услуг, не говоря уже о начале процесса либерализации и конвергенции. В большинстве секторов услуг нормативные акты государств-членов стали более строгими, как в нижней, так и в верхней части спектра ограничений.

Во многих секторах услуг государства-члены по-прежнему вольны определять свое собственное регулирование и то, насколько они хотят быть открытыми для импорта из других стран ЕС (см. рисунок 2 и таблицу 1). Возьмем, к примеру, телекоммуникации: в настоящее время в ЕС нет единого рынка мобильной связи, что препятствует развертыванию широкополосной связи и 5G в государствах-членах. Другими примерами являются различия в условиях доступа на рынках регулируемых профессий, образования, вещания, логистических услуг (например, грузовых каботажных перевозок) и медицинских услуг. Аналогичные тенденции можно наблюдать для многих правил регулирования товарных рынков и, что важно, горизонтальной политики, такой как налоги с продаж и НДС, корпоративные налоги, политика на рынке труда и экологические стандарты в государствах-членах.

Бесчисленные исследования подтверждают, что сложность регулирования является сложной задачей для любого бизнеса, особенно для малого и среднего бизнеса. Например, Сеть посланников малого и среднего бизнеса подчеркивает, что «Единый рынок не является ни совершенным, ни завершенным».

Законодательство государств-членов характеризуется увеличением числа новых нормативных актов, дублирующих друг друга политик, что усложняет правовую базу ЕС и государств-членов. Каждый год, как отмечают авторы, «объем национального технического регулирования продолжает накапливаться, что затрудняет для МСП расширение своей деятельности по всей Европе. На европейском уровне МСП также сталкиваются с путаницей из-за частично дублирующих друг друга правил. Это означает, что МСП не обязательно знают, какие правила применимы к ним — они просто не понимают, каким правилам следовать».

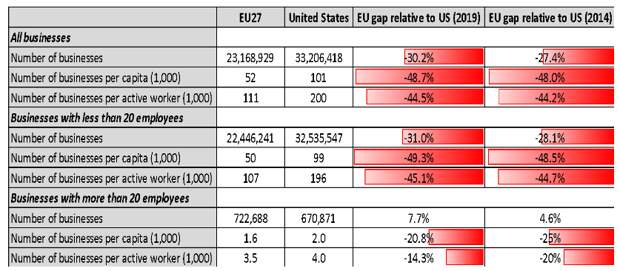

Отсутствие согласованных правил мешает ЕС догонять динамику бизнеса, конкуренции и инноваций в других крупных юрисдикциях, таких как США (и Китай, чей ВВП будет более чем в два раза выше ВВП ЕС в 2050 году). Статистика бизнеса показывает, что, несмотря на гораздо меньшую численность рабочей силы, в США сосредоточено гораздо большее число предприятий, чем в ЕС. Дефицит ЕС по абсолютному числу созданных предприятий по сравнению с США составил 30% в 2019 году, увеличившись с 27% в 2014 году. Это составляет около 50% в расчете на душу населения. Другими словами, количество предприятий на душу населения в США в два раза больше, чем в ЕС. Дефицит ЕС в МСП с численностью работников менее 20 человек еще выше, увеличившись с 48,5% в 2014 году до 49,3% в 2019 году (см. таблицу 2).

Из-за различий в определении крупных компаний трудно точно описать тенденции и закономерности для крупных и очень крупных предприятий. Однако данные свидетельствуют о том, что средняя численность сотрудников крупной американской компании (300 сотрудников и более) примерно в два раза превышает среднюю численность сотрудников крупной компании, базирующейся в ЕС (компании с 250 сотрудниками и более), что указывает на то, что условия для американских компаний намного проще для проведении масштабирования, чем для компаний в ЕС. Если добавить фрагментацию политики ЕС, то неудивительно, что число европейских мер по расширению по-прежнему составляет менее трети от числа мер в США. Ожидается, что Европа столкнется с большими и растущими проблемами корпоративной эффективности, отражающимися в снижении производительности, снижении нормы прибыли, снижении инвестиций и меньшем количестве разработок технологий по сравнению с американскими аналогами.

Стратегическая автономия в теории стала влиятельной концепцией для выработки политики ЕС. Частично она была разработана для улучшения производственно-сбытовых цепочек ЕС, частично для решения проблем с новыми полюсами силы, которые бросают вызов экономическому положению ЕС, особенно с Китаем. Однако многие политики в Европе по-прежнему имеют смутное представление о политических условиях, необходимых для роста европейской экономики и технологического потенциала. Общепринятая точка зрения, сложившаяся за последние годы, предполагает, что любое экономическое отставание, которое можно приписать Европе, является следствием превосходства технологических компаний США, которые, как гласит история, просто слишком конкурентоспособны или слишком инновационны, чтобы экономика Европы могла процветать за счет местных инноваций.

Такое мышление будет удерживать лиц, принимающих решения в ЕС, в русле евроатлантизма — и стратегическая автономия останется только мечтой. Хотя более суверенная и целеустремленная политика внутри Европы была бы в интересах и России, и Китая, и других геополитических центров, так как отражала бы переход к реальной многополярности.

Свежие комментарии